【解説】「NISA」に込められた政府の狙いと課題~なぜ投資が必要?~

金融庁が「貯蓄から投資へ」をスローガンに、

国民の資産形成の手段として2000年前後から「投資」を促し始めました。

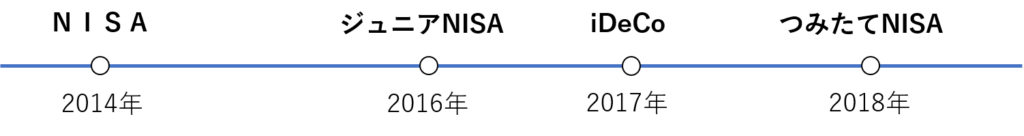

そして、2014年から次々と税制優遇制度が始まりました。

今回のコンテンツでは、「次々と開始された税制優遇制度に込められた政府の狙い」

「貯蓄から投資へ移行するメリット」について解説していきます。

最後に、「貯蓄から投資でおすすめしたい資産形成の方法」についても解説しますので、

ぜひ最後までご覧ください♪

税制優遇制度 導入背景〈日本の課題〉

バブル経済崩壊によるデフレが続く日本において、税制優遇制度を導入した背景には、どのような課題があったのか。

少子高齢化

日本は、世界の中でも長寿大国。

人生50年と言われていた終戦直後と比べると、

現在の平均寿命は、男性:81.4歳 女性:87.5歳と大きく寿命が延びている。

政府の人口推計によると、2060年には、男性:84.19歳 女性90.93歳になる予測。

つまり、今の60代や70代の方は、90歳、100歳まで生きる確率がこれまでよりも圧倒的に高いということだ。

このような高齢化が進む一方で、出生率は下降傾向にあり、少子化も加速。

日本は深刻な超高齢社会となり、現在の若年層が老後を迎えたとき、十分な年金を受給できるかという不安もある。

人生50年と言われていた終戦直後と比べると、

現在の平均寿命は、男性:81.4歳 女性:87.5歳と大きく寿命が延びている。

政府の人口推計によると、2060年には、男性:84.19歳 女性90.93歳になる予測。

つまり、今の60代や70代の方は、90歳、100歳まで生きる確率がこれまでよりも圧倒的に高いということだ。

このような高齢化が進む一方で、出生率は下降傾向にあり、少子化も加速。

日本は深刻な超高齢社会となり、現在の若年層が老後を迎えたとき、十分な年金を受給できるかという不安もある。

効果的な資産形成が行われていない

上記資料は、日本とアメリカにおける金融資産額の推移を比較したグラフである。

アメリカでは、退職口座(IRA、401k等)、投資信託を中心として、現役時代から資産形成を継続した結果、金融資産は20年間で8倍強に増加。

一方、日本では、貯蓄率が低下傾向にあり、かつ、預貯金の割合が高いため、20年間で2倍程度にしか増加しておらず、効果的な資産形成が行えていないという課題が浮き彫りになった。

日本人の中には、投資に対してネガティブな考えを持つ人が多く、「銀行に預けておけば安心」と考える人が多く存在する。

しかし、アメリカと日本の金融資産額の差を見ると、お金の置き場所は銀行預金だけでなく、様々な資産に分散することが良いのは明らかだ。

特に、投資信託や株式に資産を投じることで、経済成長とともに自らのお金も成長(増やす)させることができ、恩恵を受けられるというわけだ。

アメリカでは、退職口座(IRA、401k等)、投資信託を中心として、現役時代から資産形成を継続した結果、金融資産は20年間で8倍強に増加。

一方、日本では、貯蓄率が低下傾向にあり、かつ、預貯金の割合が高いため、20年間で2倍程度にしか増加しておらず、効果的な資産形成が行えていないという課題が浮き彫りになった。

日本人の中には、投資に対してネガティブな考えを持つ人が多く、「銀行に預けておけば安心」と考える人が多く存在する。

しかし、アメリカと日本の金融資産額の差を見ると、お金の置き場所は銀行預金だけでなく、様々な資産に分散することが良いのは明らかだ。

特に、投資信託や株式に資産を投じることで、経済成長とともに自らのお金も成長(増やす)させることができ、恩恵を受けられるというわけだ。

税制優遇制度 導入の狙い

「少子高齢化」「効率的な資産形成ができていない」という課題を抱える日本において、2014年から次々と開始された税制優遇制度にはどのような狙いがあるのか。

将来必要な資産づくりの促進

前述の通り、少子高齢化の進展により、高齢者(年金受給者)の比率の急増が予測される。

こうした状況の中で、政府としても、今の年金制度維持への不安や、安定した年金支給への心配がある。

若年層が投資への意欲を持ちやすいきっかけ・環境を作り、中長期的に公的年金以外の資産を形成していくことを後押しする狙いだ。

「将来のお金は、自分でも準備してくださいね」という自助努力を促すメッセージが込められている。

こうした状況の中で、政府としても、今の年金制度維持への不安や、安定した年金支給への心配がある。

若年層が投資への意欲を持ちやすいきっかけ・環境を作り、中長期的に公的年金以外の資産を形成していくことを後押しする狙いだ。

「将来のお金は、自分でも準備してくださいね」という自助努力を促すメッセージが込められている。

経済成長を目的に、家計の金融資産を有効活用

日本人の個人金融資産2000兆円のうち、半分以上を預金・現金が占めている。

この眠っている資金が投資に回されることになれば、日本経済を動かすための資金を日本人が供給することになる。

日本人一人一人が「どのように経済成長をしていくべきか」への関心を持ち、投資という行動に移すことが、日本経済回復に繋がる鍵となるだろう。

この眠っている資金が投資に回されることになれば、日本経済を動かすための資金を日本人が供給することになる。

日本人一人一人が「どのように経済成長をしていくべきか」への関心を持ち、投資という行動に移すことが、日本経済回復に繋がる鍵となるだろう。

貯蓄から投資へ移行するメリット

銀行預金は、マイナス金利政策導入により、超低金利になっている。

このような超低金利下で一生懸命銀行預金をしていても、物価上昇してしまうと確実に資産価値は目減りしてしまう。

資産価値を保つためにも、せめて物価上昇率以上の金利で運用することが求められる。

長寿大国である日本において、人間の寿命と同じように資産の寿命を延ばすためには、「お金に働いてもらう(投資)」が必須だ。

このような超低金利下で一生懸命銀行預金をしていても、物価上昇してしまうと確実に資産価値は目減りしてしまう。

資産価値を保つためにも、せめて物価上昇率以上の金利で運用することが求められる。

長寿大国である日本において、人間の寿命と同じように資産の寿命を延ばすためには、「お金に働いてもらう(投資)」が必須だ。

貯蓄から投資でおすすめしたい資産形成の方法

これまでお話ししてきたように、投資を後押ししてくれる税制優遇制度を利用するのもおススメです????

NISAやつみたてNISA、ジュニアNISA、iDeCo…どの制度が自分に合っているのか、制度概要や注意点を理解した上で始めましょう。ですが、NISAやiDeCoなどの税制優遇制度には、共通するあるリスクが存在します。

そのリスクに備えるために、保障と投資がセットになった金融商品で資産形成する方法もあります。

どのような金融商品で資産形成をするべきかは、一人ひとり異なります。

自分にベストな方法を見つけるには、いつでも相談できる専門家がいると安心です。

NISAやつみたてNISA、ジュニアNISA、iDeCo…どの制度が自分に合っているのか、制度概要や注意点を理解した上で始めましょう。ですが、NISAやiDeCoなどの税制優遇制度には、共通するあるリスクが存在します。

そのリスクに備えるために、保障と投資がセットになった金融商品で資産形成する方法もあります。

どのような金融商品で資産形成をするべきかは、一人ひとり異なります。

自分にベストな方法を見つけるには、いつでも相談できる専門家がいると安心です。